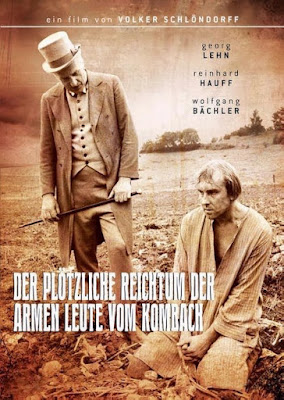

Nach seinem gefeierten Debüt mit „Der junge Törless“

(1966) und den weiteren Arbeiten „Mord und Totschlag“, „Michael Kohlhaas –

Der Rebell“ und „Baal“ präsentierte der Autorenfilmer Volker

Schlöndorff 1971 mit „Der plötzliche Reichtum der armen Leute von

Kombach“ sein nächstes großes Werk, mit dem er nicht nur seine Kindheit in

Hessen aufarbeiten, sondern sich nach eigenen Worten auch erstmals weiterentwickeln

konnte. Das Drehbuch zu dem Provinzdrama nach einer wahren Begebenheit schrieb Schlöndorff

zusammen mit seiner späteren Ehefrau Margarethe von Trotta.

Inhalt:

Als der Strumpfhändler David Briel (Wolfgang Bächler)

den Männern im Dorf die Idee unterbreitet, den Geldtransport des Landesfürsten,

der monatlich von Gladenbach nach Gießen fährt, zu überfallen, sind die

frommen, aber verarmten Bauern und Tagelöhner schnell dabei. Zusammen mit Hans

Jacob Geiz aus Kombach (Georg Lehn), dessen beiden Söhnen Heinrich (Reinhard

Hauff) und Jacob (Karl Joseph Kramer) sowie Jost Wege, Johannes

Soldan (Harald Müller), Ludwig Acker (Harry Owen) und dem

Landschütz Volk (Karl Heinz Merz) brauchte Briel allerdings einige

Versuche, bis am 19. Mai 1822 der Plan endlich erfolgreich umgesetzt werden konnte

und über 10.000 Gulden erbeutet wurden. Da die Räuber ihre Tat aber nicht

geheim halten können und mit ihrem plötzlichen Reichtum protzen, kann Richter

Danz (Wilhelm Grasshoff) die Täter schnell ermitteln. Ihnen wird

gnadenlos der Prozess gemacht…

Kritik:

Für den in Wiesbaden geborenen Filmemacher Volker

Schlöndorff war es existentiell, die nach einem Gerichtsprotokoll

entwickelte Geschichte in ihrem historischen Kontext zu belassen, statt sie in

die heutige Zeit zu transportieren, um eine Parabel oder ähnliches daraus zu

machen. Die Schwarzweiß-Bilder unterstreichen die triste Atmosphäre eines

Dramas, das durch die sachlichen Schilderungen aus dem Off einen semi-dokumentarischen

Charakter aufweist, der durch die größtenteils amateurhaften Darbietungen der

Schauspieler etwas spröde wirkt. Keinen Zweifel lässt die Milieubeschreibung an

der Verarmung und Unterdrückung der Bauern und Tagelöhner, die nur durch einen

Überfall ihre missliche Situation zu bewältigen glauben, mit dem plötzlichen

Reichtum aber nicht angemessen umgehen können. Auch wenn sich Schlöndorff

vorwiegend mit den kläglich gescheiterten Versuchen des Überfalls befasst und kaum

auf die Einzelschicksale eingeht, gelingt ihm mit der Inszenierung des Falls,

der als „Postraub in der Subach“ in die Kriminalgeschichte einging, ein

atmosphärisch stimmiges Bild der Lebensumstände in der damaligen Zeit zu

zeichnen.

Kommentare

Kommentar veröffentlichen